Ilustración: www.losandes.com.ar (link)

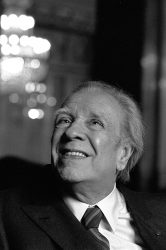

En Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Borges se obliga a respetar una época, un paisaje, ciertos nombres propios, un amanecer en el desierto, los rituales del cuchillo, el grito de un pájaro y la muerte por viruela. Se obliga porque sabe que en todo proceso de reescritura existe, necesariamente, una pérdida de autonomía que el autor debe estar dispuesto a tolerar en pos de la coherencia con la historia que reescribe. Imagino, pues, que Borges debe haberse hecho un buen número de preguntas a la hora de emprender su reescritura del Martín Fierro. Preguntas tales como: ¿Qué cosas del texto original debo respetar? O, también, y no menos importante: ¿Qué cosas puedo cambiar a mi antojo? En definitiva: ¿cuáles son los límites de la reescritura? ¿Los hay?

Borges, que ya es el Borges de los versos de Fundación mítica de Buenos Aires y autor de muchas Ficciones y Artificios literarios donde ha demostrado, con precisión y brevedad, que el artefacto borgeano funciona más que bien; es también ese otro Borges: el que se anima a los alejandrinos y considera el octosílabo un arte menor, el que prefiere la brevedad del cuento a la novela.

En primer lugar, elige la forma de la biografía, porque sabe que el texto de José Hernández es versátil en cuanto al género, y puede ser tomado por una novela en verso o por un poema épico. Así, Borges, amaga con una biografía pero se decanta por el cuento; una forma mucho más amable para él, y sobre todo, menos fatigosa.

Toda biografía precisa, al menos, de dos fechas. Y son fechas que Borges fácilmente podría haber inventado. Pero, afín al rigor histórico y a la preferencia de la verosimilitud por delante de la inventiva, decide intercalar en la biografía apócrifa de Cruz algunas fechas, nombres y lugares extraídos de su propia genealogía familiar.

Hernández, háyaselo propuesto o no, había logrado escribir uno de los textos fundacionales de nuestra literatura. Y por más que su texto hable de la barbarie, del infame gaucho y esté escrito en versos de arte menor, Borges siente que debe participar de esa epopeya, que su linaje debe figurar en esa fundación mítica de la literatura argentina. Y pone, en cada hito de la vida de Cruz, a alguno de sus antepasados: al Coronel Suarez (que combatió bajo las órdenes de Lavalle) será el que acabe con el padre de Cruz. En la estancia de Francisco Xavier Acevedo, Cruz pasará unos días o meses en el 49. Y Eusebio Laprida comandará a Cruz en las escaramuzas de Lagunas de Cardoso.

Prefiere la prosa llana al lúdico octosílabo. No está dispuesto a entregar su muñeca especializada en articular versos de catorce, ni tampoco va a quitarle a éstos el IVA, para dejarlos en ocho. No, de ninguna manera. Quizá más adelante, cuando se le ocurra escribir arte menor Para las seis cuerdas, pero no ahora.

Borges va a esculpir en el reverso de la moneda que Hernández ha arrojado al aire la vida de Cruz, que será una imagen especular o, si se quiere, la cruz de esa moneda y de esa otra vida, que es la de Fierro. El Cruz de Borges es, en ese sentido, Hegeliano, porque necesita reconocerse en el otro para ser.

Hasta aquí hemos visto que Borges ha gozado de ciertas licencias y se ha atado a ciertos núcleos narrativos. Pero llega el momento de pegar un texto con otro y se hace necesario encontrar, por un lado, hiatos donde, como en un puzzle, encajar las piezas que escribe y recorta Borges; y por el otro, un punto donde intersectar esa tangente o deriva, el punto donde ambas historias se sueldan.

Borges encuentra ese engarce una noche, en un pastizal neblinoso de la pampa bonaerense, donde un chajá y dos hombres se hallan guarecidos, todavía irreconocibles e irreconciliables hasta el momento en que se activen con las primeras luces del día.

Imagino que fue así, respetando algunas formas y transgrediendo otras, que Borges llegó a su reescritura de Martin Fierro a través del trazo de una deriva. ¿Pero, cuántas formas de reescribir un texto existen? Supongo que muchas, y no quisiera arriesgar un número puesto que la literatura siempre está en constante transformación, lo mismo que la lengua. Pero, en cuanto conozco sobre esta obra, puedo decir que su fábula, en términos aristotélicos, forma el tronco principal de, al menos, otras tres o cuatro:

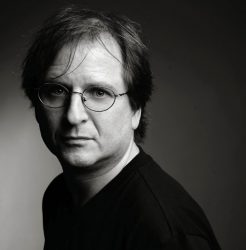

Una de ellas es El amor, de Martín Kohan. Si Borges había abierto, con su deriva, un nuevo sendero que se desprendía del principal hacia atrás en el tiempo, Kohan utilizará el recurso de la continuidad para instalar su historia en el ancho hiato de diez años que Hernández –por un brutal descuido– dejó abiertos entre su ida al desierto y la vuelta.

Kohan, presuroso como pocos a la hora de figurar él también en la historia de la literatura argentina, no va a esperar ni siquiera a que Hernández le seque las lágrimas a Fierro para hacerlo galopar por el vasto desierto y los húmedos besos de Cruz, instalando la homosexualidad secreta del gaucho en los albores de la identidad nacional. Y es, en ese reconocerse en el otro entre Fierro y Cruz, en ese espejarse borgeano, que Kohan encuentra El amor.

La narración de Kohan cede su autonomía doblemente: por un lado mantiene la forma del cuento instalada en la deriva de Borges, y a su vez, respeta también el verso octosílabo del tronco principal; que, al igual que pasa con la homosexualidad del gaucho (que ocurre siempre en la intimidad del toldo), estarán ocultos de la vista en el interior de la prosa, y sólo podrán descubrirse a través de los sonidos que emiten los parlamentos de Fierro, con la misma sorpresa con que uno, atraído por inconcebibles ruidos, levanta un cuero y descubre un par de fornidos gauchos haciéndose arrumacos en la penetrada oscuridad de un toldo.

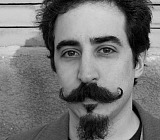

El otro libro al que quería referirme es Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, que, a la manera de Borges, abrirá una nueva deriva para ponerle el cuerpo a la temática de género. Será una verde y florecida rama, que abriéndose del tronco principal, contará la historia de un cuerpo y una voz que habían estado prácticamente vedados, tanto en la ida como en la vuelta. Cabezón Cámara va a ponerle cuerpo y voz a la niña-madre-mujer, la mujer de Fierro.

El punto donde soldar su texto, Cabezón Cámara lo encuentra en la soledad del caserío de frontera donde vivía Fierro antes de que se lo llevaran al Fortín.

Cabezón Cámara se permite, como Kohan antes, atar algunas partes de su texto a la forma inicial del octosílabo que había planteado Hernández (sólo que ella lo hace en sextinas) y toma como forma general para su obra la forma de la novela, acaso porque lo que tiene para decir –algo que se mantuvo atragantado en la literatura argentina por demasiado tiempo– no entra, como lo de Borges y Kohan, en un cuento.

La novela de Cabezón Cámara, además de una deriva es también una variación de la temática homosexual, que Kohan había ceñido a lo masculino y que Cabezón Cámara ampliará para tratar también la temática de género: la historia de una mujer que le enseña a ver, con ojos de mujer, a otra mujer, para que ésta pueda contar lo que ve.

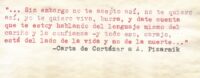

Por último está El Martín Fierro ordenado alfabéticamente, de Pablo Katchadjian, que mantiene no sólo la forma original, sino que también mantiene cada uno de sus versos. Aquí la reescritura pasa por el procedimiento y no por intentar reescribir la tradición y la mitología del gaucho. Katchadjian opera sobre los versos para revertir su orden, o, mejor dicho, su desorden; puesto que su operación consiste en ordenarlos de acuerdo al alfabeto al mismo tiempo que desbarata su trama.

Así, hemos visto diferentes formas de reescritura del Martín Fierro. Cabe entonces preguntarnos: ¿quién será el próximo en reescribir el Martín Fierro y cómo lo hará?

Bibliografía:

Borges, Jorge Luis, Obras Completas 1923-1949. Buenos Aires: Emecé, 1990.

Cabezón Cámara, Gabriela, Las aventuras de la China Iron. Buenos Aires: Pinguin Random House, 2017.

Hernández, José, El gaucho Martín Fierro. Buenos Aires: La pampa, 1872.

Khoan, Martín, El amor. Buenos Aires: Página 12, 4 de febrero de 2011. Versión on line: https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/23-161693-2011-02-04.html

Katchadjian, Pablo, El Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Buenos Aires: SU IMPRESS S.A., 2007.

Sé el primero en comentar